今回のブログは

「JRの学割を使って、601キロ以上(か、それよりちょっと短い距離。東京~大阪間など)を往復する人に向けてのもの」

に特化しています。

他に知りたいことがある人は、↓のブログへどうぞ。

基本的な学割の計算法を知りたい

>>>JR学割きっぷの値段の計算方法 電卓で計算できる!

学割証が何枚あればいいのか知りたい(きっぷの有効期間など)

>>>結局、JRの学割証って何枚必要なの?この疑問に決着つけます

このブログでは、学校の人が分からない(と思う)レベルのことを解説しています!

この先、読んでいてよくわからないな・・・と思ったら

学割の基本的なことが書いてあるこのブログを先に読んでみよう!

>>>JR学割きっぷの値段の計算方法 電卓で計算できる!

JR往復割引の基本

JRでは

JRでは

片道601キロ以上の区間を往復する場合

乗車券の運賃(=きっぷ代)が1割引になります(10%オフ)

これを「往復割引」といいます。

いっぽう、学割は

乗車券の運賃(=きっぷ代)が2割引になります。

(特急券は割引にならない)

そして、ここが重要。

この往復割引は

学割と同時にダブルで使うことができるのです!

<割引の計算方法>

1割引きは

元の値段に0.9を掛け算したらOK

2割引きは

元の値段に0.8を掛け算したらOK

学割と同時にダブルで使う時は

0.9と0.8の掛け算を2回します。

10000円のきっぷ代の場合

10000×0.9×0.8

=7200円

スマホ電卓で計算してみよう!

往復割&学割の計算方法

細かい

往復割引と学割をダブルで使う場合の割引の計算方法はこの通り。

「片道の値段に0.9を先にかけてからそれを端数(はすう)処理し、その値段にさらに0.8をかけて端数処理をする」

端数処理とは

「掛け算をして出てきた1の位の数を0にする」

という意味。

13750×0.9を掛け算すると

12375になります。

1の位は「5」ですね。

四捨五入だと

繰り上がって12380になりますが

今回は「1の位の数を0にする」なので

5以上の数字も、全部0にします。

12375を端数処理すると

12370になるのです。

じゃあ

具体的な計算をしてみましょう。

例:神戸市内から盛岡(岩手県)までの運賃

片道の定価は 13750円

13750×0.9=12375

端数処理で 12370

12370×0.8=9896

端数処理で 9890

片道の学割&往復割は

9890円

往復の運賃は

9890円×2=19780円

ぶっちゃけると

先に0.9をかけても、先に0.8をかけても、ほとんどの場合同じ計算結果になります。

なので、本当は順番はどっちでもいいんですが

(端数処理を2回するのは忘れずに!)

たまーに

計算結果が10円くらいズレることがあります。

先ほどの神戸市内→盛岡の運賃を

先に0.8をかけて計算すると、片道の運賃が9900円になり

実際の往復運賃より20円高くなってしまいます。

600キロ以下の移動も安くなる?!

学割の話はだいたいこれで終わりですが、最後はおまけレベルのお話。

往復割引が使えればいいけど、どうしよう・・・?」

そんな場合のお話です。

東京~大阪(556.4キロ)間や

東京~神戸(589.5キロ)間などを移動するときに、とっても!役に立ちます。

JRのきっぷは

「きっぷに書かれた出発駅から乗って、書かれた目的地の駅に降りないと絶対にいけない」

そう思っていませんか?

実は、そんなルールはないのです!

(一部の特殊なきっぷは除く)

2つの駅の間のルートの途中の駅から乗ってもいいし

最終目的地の手前の駅で降りて、そのままきっぷを捨てて旅行を終えてもなにも問題はありません。

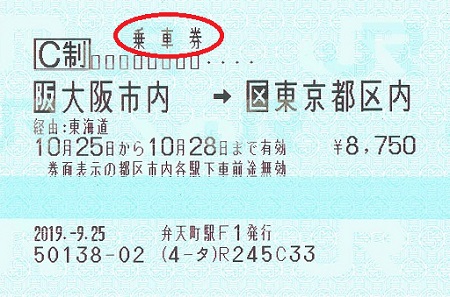

例:東京から新神戸までの乗車券を持って移動する場合(東海道新幹線経由)

ルートの途中にある新横浜駅から乗って、最終目的地(新神戸)の手前である新大阪で降りても良い。

(距離が短くなったからといって、返金はされない。ただし最終目的地までの距離が101キロ以上残っている場合は手数料を差し引いて払い戻し可能)

※必ずしも、大阪から乗って東京で下りないといけないわけではない。「経由」と書かれた路線上(このきっぷのルート上)なら乗り降りする駅は自由(引き返すのはダメ)

※必ずしも、大阪から乗って東京で下りないといけないわけではない。「経由」と書かれた路線上(このきっぷのルート上)なら乗り降りする駅は自由(引き返すのはダメ)

そうなれば、話はカンタン。

「距離を伸ばして、片道601キロ以上のきっぷにする」

これで解決。

特に大きな効果を発揮する区間のひとつが「東京~神戸」間です。

東京~神戸の片道乗車券の定価は9460円。

(学割適用後は7560円)

距離は589.5キロなので、ギリギリ600キロに届かない。

惜しい!もったいない!

そこで

行き先をお隣の明石市にある、西明石駅まで伸ばしましょう。

東京~西明石間の片道乗車券の定価は9610円。

距離は601キロ以上なので、往復割引が適用されます。

往復割引で、値段は8810円に。

さらにこれに学割を重ねると

7040円に。

なんと!

東京~神戸の学割7430円と比較して、片道あたり520円も安くなりました!

往復で1040円!

これは無視できない金額ですね。

きっぷの使い方はいたってシンプル。

新幹線で新神戸駅まで向かい

そこで自動改札にきっぷを通すだけ。

(新神戸は、東京~西明石のルートの途中にある駅なので、下りても大丈夫)

万一自動改札でエラーが出たら

慌てず駅員さんに「途中下車です」と言って降りましょう。

これでおしまい。

逆に神戸から東京に向かう場合は

普通に新神戸の駅で改札を通して、あとは東京へ向かうだけ。

おしまい。

以上のようなテクニックは

「東京~大阪間」でも使えます。

東京~大阪の乗車券は片道8910円。

(学割適用後は7120円)

これを、神戸の場合と同じく「東京~西明石」の乗車券にして

往復割引と学割を適用させると、片道の値段は7040円。

つまり、片道あたり80円

往復で160円の得になるわけです。

・・・まあ、この場合はそんなに得にはならないけど

こういう方法もあるのね、と知ってもらえたら幸いでございます。

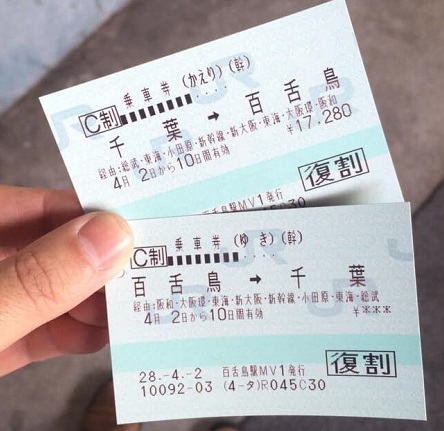

※百舌鳥(もず。大阪にある駅)~千葉(千葉県)の往復乗車券。

※百舌鳥(もず。大阪にある駅)~千葉(千葉県)の往復乗車券。

一見、千葉へ行くきっぷだが、実はこのときの旅の最終目的地は東京。

百舌鳥~東京の往復乗車券の値段は17920円(600キロに満たないので割引無し)。

これを無理やり千葉駅まで伸ばしたので、600キロを超えて、往復割引で合計17280円になりました。往復で640円の得。(値段は消費税8%時代のものです)

ここまで読んでくれたあなたへ

マニアックなテーマでしたが

よくここまで読んでくれました。ありがとうございます。

ここからはボーナスステージということで

もっときっぷ代がお得になるテクニックを、2つご紹介しましょう。

1つは「途中下車」

例えば、東京~大阪を旅行会社のツアーなどで新幹線移動すると

途中の都市に立ち寄って観光することはできません

(名古屋・静岡など)

でも、学割の新幹線きっぷだと

場合によっては、ちょっとのお金の追加(追加しなくてもいける場合あり)で

途中にある都市に立ち寄ることができるのです!

例えば、大阪~東京間の移動なら

1000円くらいの追加で、途中の沼津(ぬまづ)に立ち寄って

ラブ○イブ聖地巡礼などをすることもできます。

京都や横浜なら

追加料金不要(場合によっては安くなることもあり)で巡ることも可能です!

詳しくはこのブログを読んでみよう!

>>>鉄道旅行最大の魅力!途中下車とはどんなルールなのか?

2つめは

「東京フリーパス代わりに使う」

東京を観光する時限定ですが

1日700円とか1000円するようなフリーパスを買わなくても

実質、学割の新幹線きっぷを、東京の中心地のフリーパスのように使うことができるテクニックです。

詳しくはこのブログを読んでみよう!

>>>JR70条区間途中下車や新幹線ルール 普通切符が東京フリーパスに?