普段、私たちは列車を乗るときに

「あらかじめ指定された日付の列車に乗る」

「きっぷを自販機で買い、買ったその日に列車に乗る」

「ICカードでピッ!」

だいたい、この中のどれかの方法で移動するため

「あること」を忘れがちです。それは

「きっぷには有効期間がある」

ということ。

いいえ!

普通のきっぷにも有効期間があるんです!!

今日は、そんな

「普通のきっぷの有効期間」のお話です。

今回の内容は、おもに

「JRで、新幹線や特急などで長距離を移動するときの乗車券の有効期間」についてです。

私鉄を含め、一般的な普通のきっぷの有効期間は1日間ですよ!

もくじ

JRの乗車券の有効期間の計算方法

JRの乗車券の有効期間は

その移動距離によって変わります。

きっぷの作り方によっては

有効期間が100日を超えるものを作ることも可能なのです!!

現代では、新幹線や飛行機で

どんなに遠い目的地へもひとっとび!・・・ですが

かつては新幹線がなく飛行機も普及しておらず

東京から札幌まで普通の列車+船で、何日もかけて移動する・・・

なんてことも当たり前でした。

当然1日で着くわけがないので

長距離のきっぷには、ある程度の長さの有効期間が設定されたのですね。

それでは、有効期間の計算方法を

きっぷ(乗車券)の種類ごとに見ていきましょう。

片道乗車券の有効期間の計算方法

片道の乗車券の有効期間は以下の通り。(以下、距離は営業キロ)

・100キロ以下の乗車券の有効期間は1日間(その日だけ有効)

・101キロ以上200キロ以下の乗車券は2日間

・201キロ以上は、200キロ上がるごとに1日ずつ増える

くわしくはのちほど!

201キロ以上の有効期間の計算については

計算式があるのでこれにあてはめます。

201キロ以上の計算式

(営業キロ÷200)+1(日)

※営業キロが200の倍数でない場合は、1つ上の200の倍数に切り上げる(例:1931キロ→2000キロ)

営業キロとは

きっぷの計算で用いる、駅と駅の間のレールの距離です。

実際の距離と違う場合がありますが

「乗り換え案内の検索結果で出てくる距離」と考えておけば、とりあえず大丈夫です。

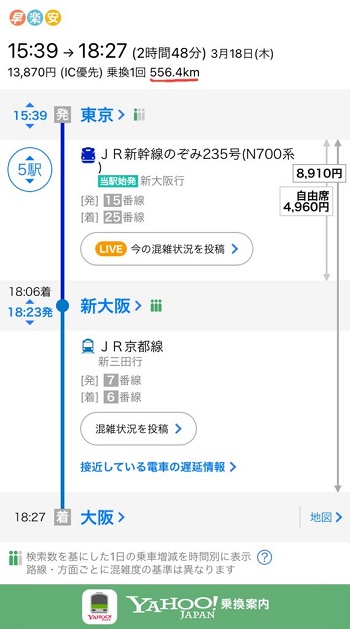

例:東京~大阪間の乗車券の有効期間の計算

「大阪駅から東京駅までの距離」を乗り換え案内で検索。

出てきた距離を、計算式にあてはめて計算します。

JRのみの距離を確認するか、検索区間をJR線のみに絞りましょうね!

※ヤフー乗り換え案内による検索結果

※ヤフー乗り換え案内による検索結果

距離は、556.4キロとでましたね。

556.4の一つ上の200の倍数は600。

つまり、600キロとして計算するので

(600÷200)+1= 4

4日間有効となります。

往復乗車券の有効期間の計算方法

往復乗車券の場合、有効期間は

「片道の有効期間を2倍する」だけです。

東京~大阪の往復乗車券であれば、有効期間は8日間。

東京を1月1日に出発したら、1月7日までに東京に帰ってくればいいわけですね。

1月1日から8日間は、1月8日ではなく7日までなのです。

有効期限日に注意しましょう!

連続乗車券の有効期間の計算方法

連続乗車券の計算方法は

「連続1と連続2の乗車券のそれぞれの有効期間を合算するだけ」です。

そんなあなたは

この記事ものぞいてみてね!

>>>地味ぃなJR「連続乗車券」の意味とメリットとは?

例:東京→大阪の乗車券(連続1)と、大阪→名古屋(連続2)の組み合わせの場合

東京→大阪の乗車券は4日間有効。

大阪→名古屋の乗車券は東海道新幹線経由で190.4キロなので、2日間有効。

よって、4+2=6

連続1、連続2ともに有効期間が6日間となる。

結局

「片道あたりの有効期間さえ計算できれば、あとは足し算するだけ」ということですね。

<片道乗車券の有効期間を1日だけ伸ばしたい場合>

「あと1日、有効期間が伸びたら!」

そんな場合は

「1駅分だけ折り返す連続乗車券」を買うことで、有効期間を1日伸ばすことができます。

例:東京→大阪の乗車券の有効期間を1日だけ伸ばしたい場合

東京から福島駅(大阪市内の、環状線の駅)までの乗車券と

福島駅から大阪駅まで(1駅分)の2枚を買う。

すると

・東京都区内→大阪市内

(8910円、4日間有効・連続1)

・福島→大阪

(130円、1日間有効・連続2)

2枚1組の連続乗車券になり

東京都区内→大阪市内の乗車券が、+130円で1日間アップの5日間有効になったことになる。

有効期間を1日だけ増やす、という目的なら

福島駅で折り返すカタチにした方が30円安く済みますね!

この「有効期間を1日だけ伸ばす」テクニックは

「一筆書ききっぷの旅」など長距離の片道きっぷの旅で大活躍します。

くわしく知りたい人は

この記事をのぞいてみましょう!

>>>往復より片道がお得?JRの「一筆書き切符」の仕組みとは?

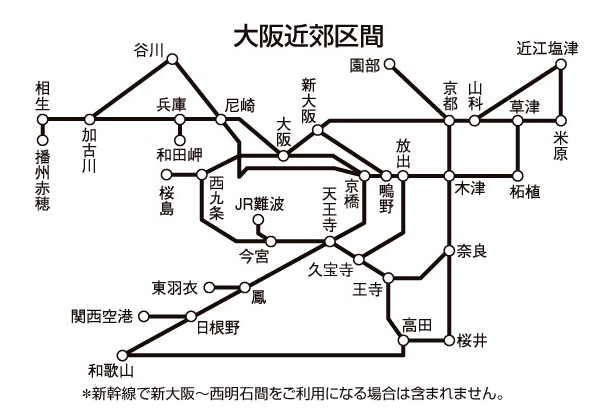

有効期間の計算方法の例外(大都市近郊区間)

有効期間の計算には例外があります。

「大都市近郊区間」と呼ばれるエリア内だけを通る区間の乗車券は

片道の距離が101キロ以上の場合であっても

有効期間が一律1日となります。

※東京近郊区間と大阪近郊区間。このほか、福岡や仙台などに区間が設定されている

※東京近郊区間と大阪近郊区間。このほか、福岡や仙台などに区間が設定されている

ただし

図の注釈にもあるように

たいていの新幹線を経由する場合は、エリアから外れます(大都市近郊区間に含まれていないため)

例1:福島県のいわき駅から長野県の松本駅までの乗車券(新宿経由)の有効期間

営業キロは450キロあるが

東京近郊区間内のみを通るルートなので、有効期間は1日間のみ。

例2:東京から熱海まで、途中東京~品川間を東海道新幹線経由とする乗車券の有効期間

営業キロは104.6キロ。

一見東京近郊区間内におさまりそうだが、東京~品川間が新幹線経由なので、この特例から外れるため、有効期間は2日間となる。

例3:大阪から米原まで、東海道新幹線経由の乗車券の有効期間

営業キロは110.5キロで、新幹線経由なので有効期間は2日・・・になりそうだが、1日間有効である(この区間がエリア外とは注釈には書いてない)

有効期間が長いと、メリットあるの?

有効期間が長いと、何かいいことあるの??

<乗車券の有効期間が長いことのメリット>

1.長期間の帰省や旅行・就活でも、1回分の学割証で済む

2.途中下車の制度を使い、複数の観光地に2日以上にわたって立ち寄ることができる

1.に関しては

学割証の年間の発行上限が無い学校が多い現代ではあまりメリットとはいえないので、詳しい解説は省きます。

(社会人は関係ないし)

最大のメリットは2.です。

片道101キロ以上のJRの乗車券は、途中下車ができる(ルートの途中にある駅で、追加料金無しで乗り降りできる)ため

たとえば

東京→大阪の乗車券(4日間有効)なら、追加料金無しで

1日目:静岡で観光・1泊

2日目:名古屋で観光・1泊

3日目:京都で観光・1泊

4日目:大阪で観光

なんてことも、できちゃいます。

大阪→札幌など、1000キロを超えるような乗車券なら

もっと、いろんな場所に立ち寄ることができますね!

さきほどの「大都市近郊区間内」のエリア内だけにおさまる乗車券は

有効期間が1日だけになる上に、途中下車もできない乗車券になります。

そこで

一部区間をわざと新幹線経由にして大都市近郊区間から外れると、有効期間も増える上に途中下車ができるきっぷになるという大きなメリットがあります。(1駅分だけエリアをハミだす乗車券にしてもOK)

超余談:「有効期間」と「有効期限」

見出しの通り

どーでもいい余談なんですが・・・。

ついつい間違える言葉に

「有効期間」と「有効期限」があります。

意味は違うんですが

油断していると「有効期間」と書くべきところを「有効期限」と書いてしまったり、その逆を書いてしまったり・・・。

一応、違いを整理しておきましょうね。

「きっぷの有効期間」と「きっぷの有効期限」の違い

・「きっぷの有効期間」

そのきっぷが、「何日間使用できるのか」という意味。

・「きっぷの有効期限」

そのきっぷが、「何月何日まで使用できるのか」という意味。

もし、本文中で間違った言葉の使い方をしてたら・・・ごめんちゃ~い☆

関連記事

有効期間が長いきっぷなら、旅の途中で一回家に帰れる?!

>>>JR乗車券、日をまたぐ場合でも途中下車できますか?

長距離の途中下車の旅を最大限に楽しめる

「一筆書ききっぷ」の旅とは?

>>>往復より片道がお得?JRの「一筆書き切符」の仕組みとは?

「一筆書き」や「株主優待」を合わせて、激安西日本の旅

>>>西日本グルメつまみ食い!JR西株主優待券で1000キロ途中下車の旅